【徹底解説】廃棄物処分業の離職率改善で最大287.5万円!攻めの助成金活用

「募集をかけても人が来ない」

「採用してもすぐに辞めてしまう」

「ベテランの高齢化が進み、技術の承継が間に合わない」

これらは今や、産業廃棄物処理業界の多くの経営者が抱える、深刻な悩みではないでしょうか。

人手不足を単なる「採用コスト」の問題と捉えていては、本質を見誤ります。この問題は、放置すれば事業の継続そのものを脅かす、重大な「経営リスク」です。

残された従業員への負担増はさらなる離職を招き、生産性の低下、ひいては受注機会の損失へと直結します。この負のスパイラルを断ち切るには、もはや対症療法的な「採用活動」だけでは不十分です。

今こそ、国の強力な支援を追い風に、従業員が「辞めない・辞めたくない」職場、すなわち“選ばれる職場”へと、自社を根本から変革する戦略的な投資が求められています。

そのための極めて有効なツールが、今回ご紹介する「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」です。

本記事では、この助成金の全貌と、廃棄物処分業における具体的な活用戦略を徹底解説します。

なぜ今、「職場環境への投資」が最重要経営戦略なのか?

労働人口の構造的な減少に加え、若者の仕事選びの価値観は大きく変化しています。単なる給与の多寡だけでなく、「働きがい」「心身の健康」「公正な評価」といった要素が、企業を選ぶ上で決定的に重要な意味を持つようになりました。

他社に先駆けて「クリーンで、安全で、働きがいのある職場」を構築することは、競争優位性を確立する上で最も効果的な「攻めの経営戦略」となり得ます。その戦略的投資を、国が後押ししてくれるのがこの助成金なのです。

「人材確保等支援助成金」とは? ― 成果にコミットする戦略的ツール

この助成金の最大の特徴は、単に制度や機器を導入すればもらえる、というものではない点です。新しい取り組みによって、実際に「離職率が低下した」という成果を出すことを最終目標としています。

これは一見、ハードルが高く見えるかもしれません。しかし見方を変えれば、「従業員の定着」という経営課題の解決に本気で取り組む企業を、国が金銭面で強力に後押ししてくれる制度だと言えます。攻めの職場環境改善によって企業の持続的成長を目指す、まさに経営戦略ツールと呼ぶにふさわしい助成金です。

【徹底解説】 廃棄物処分業の課題を解決する「2本の柱」

この助成金には、業界特有の課題解決に直結する2つの強力な支援メニューがあります。

【柱1】業務負担軽減機器等の導入(身体的負担の軽減と生産性向上)

現場作業における身体的負担は、離職の大きな原因の一つです。この助成金は、従業員の作業負担を直接的に軽減する機器や設備の導入費用を支援します。助成額:導入経費の 1/2 (上限 150万円)

廃棄物処分業における具体的な活用例:

・運搬・積込作業の負担軽減:

手作業で行っていた重筋作業をフォークリフトや電動アシスト台車で効率化。

・選別作業の自動化:

長時間の立ち作業と粉塵への暴露を軽減するため、選別ラインに光学選別機や磁力選別機を導入。

・洗浄作業の効率化:

汚れた容器や部品の洗浄に高圧・高温洗浄機を導入。

・清掃業務の省力化:

広大なヤードや工場の清掃に自動清掃ロボット(業務用ロボット掃除機)を導入。

・管理業務のDX化:

介護ソフトや建築用ソフトウェアのように、産廃業向けの配車管理システムや在庫管理システムを導入し、事務作業や管理業務の負担を軽減。

これらの設備投資は、従業員の安全確保や労災リスクの低減に繋がるだけでなく、若手や女性、高齢者でも働きやすい環境を実現し、生産性そのものを飛躍的に向上させます。

弊社でご紹介しているAI搭載の清掃ロボットやパッカー車用自動洗車機の導入費用も業務負担軽減機器の対象になります。

(※従業員の負担を軽減する目的で日々の清掃作業を自動化する設備を導入する費用は助成対象となります。)

【柱2】雇用管理制度の導入(働きがいと待遇の改善)

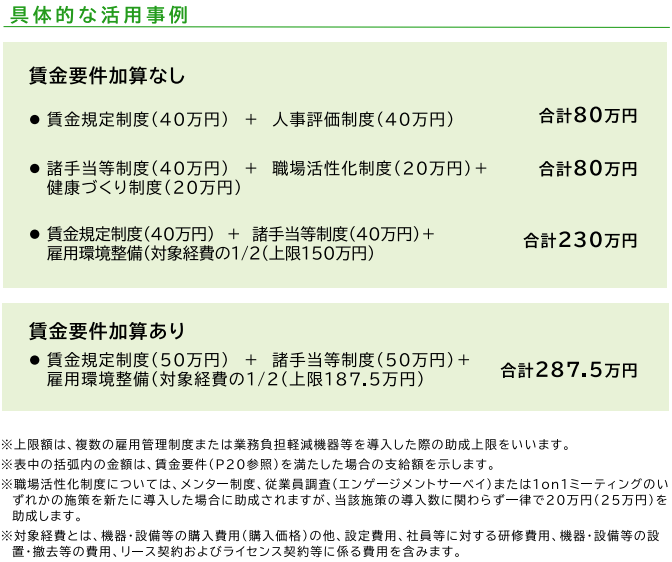

「頑張りが正当に評価されない」「将来のキャリアパスが見えない」。こうした待遇への不満も、若手が定着しない大きな要因です。この助成金は、「働きがい」を制度として構築する取り組みを支援します。助成額:制度ごとに 20万円~40万円(複数導入で上限 80万円)

特に注目すべき制度:

・人事評価制度・賃金規定制度:40万円

俗人的な「見て見ぬふり」の評価から脱却し、従業員の能力や成果が、明確な基準で昇給・昇格に反映される仕組みを構築します 。これは従業員のモチベーションを直接的に高め、定着率改善に絶大な効果を発揮します。

・諸手当等制度 :40万円

専門性を高めるための「資格手当」、長期的な勤続を促す「退職金制度」、あるいは「賞与制度」を新たに導入します 。従業員に具体的なインセンティブと安心感を提供できます。

・健康づくり制度:20万円

従業員が人間ドックを受診できる制度を導入し、費用を会社が半額以上負担します 。従業員の健康は、安全管理と事業継続の根幹であり、企業としての姿勢を示す重要なメッセージとなります。

・職場活性化制度:20万円

メンター制度や1on1ミーティングを導入し、上司と部下、先輩と後輩のコミュニケーションを活性化させ、孤立を防ぎます。

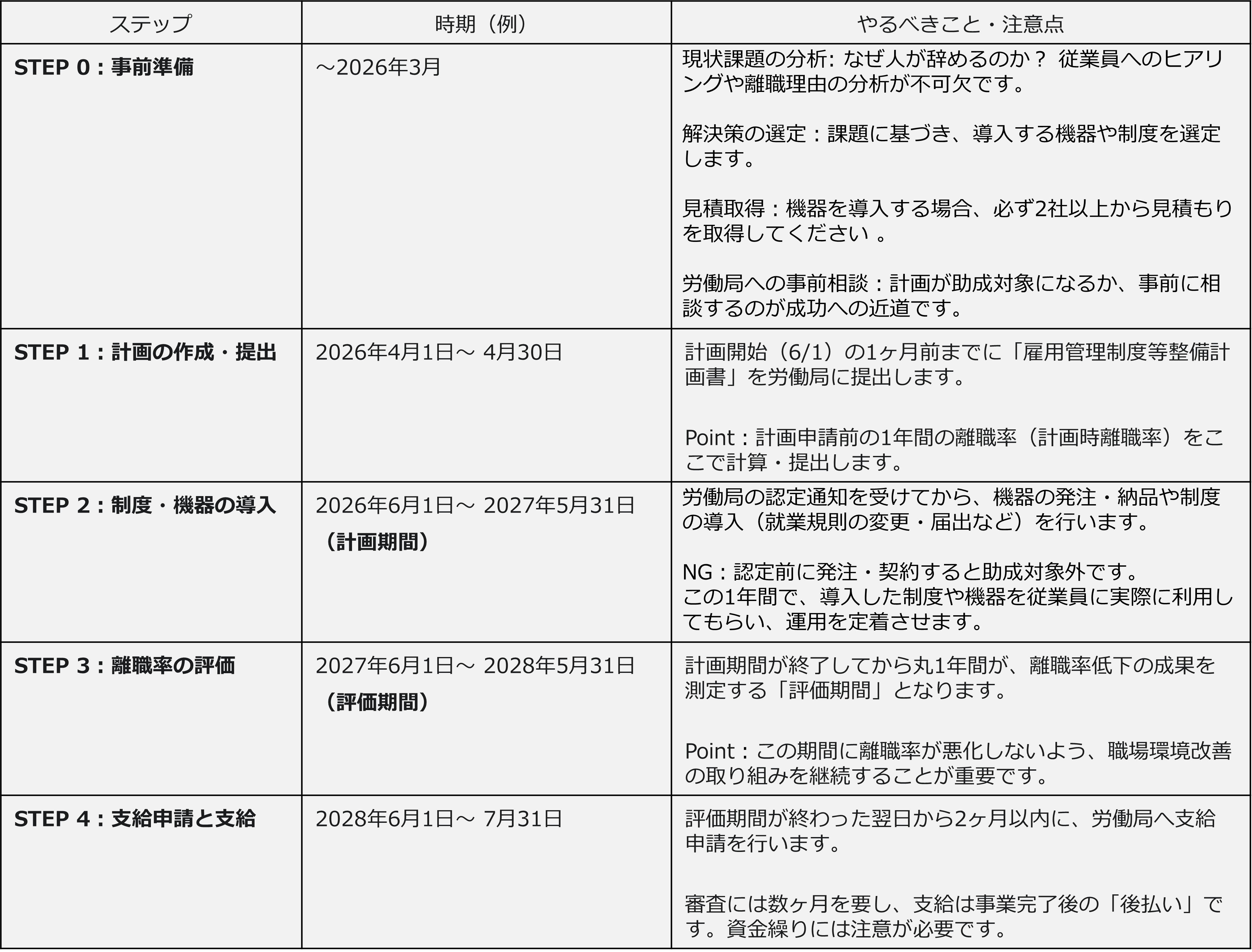

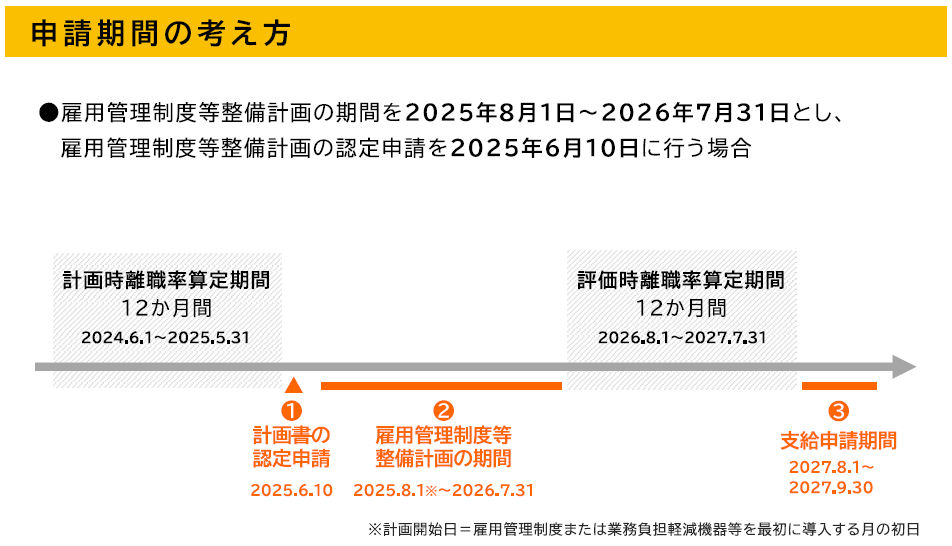

【完全ロードマップ】助成金活用のリアルなスケジュールと成功へのステップ

この助成金は計画から支給まで約2年がかりの長期プロジェクトです。以下のロードマップを参考に、戦略的に進めていきましょう。

成功の鍵を握る「離職率目標」と「賃金要件」

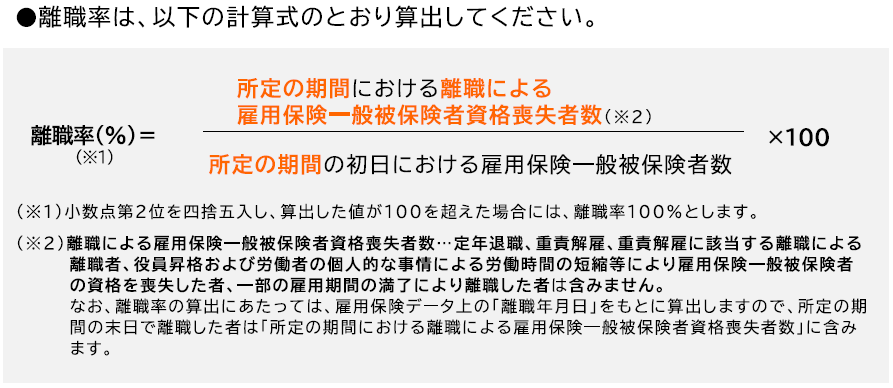

「離職率低下」目標の仕組み

この助成金の成否を分ける最重要ポイントです。

目標値:

・従業員10人以上の事業所:離職率を1%ポイント以上低下させる。

・従業員1~9人の事業所:離職率を悪化させない(現状維持)。

最終条件 :評価期間の離職率が30%以下であること。

計算対象外:定年退職や役員就任による離職は、離職者数にカウントされません。

特に従業員9名以下の事業所であれば「現状維持」で要件を満たせるため、小規模事業者こそ積極的に活用を検討すべきです。

【攻めの投資】賃金5%アップで助成額を最大化!

計画期間中に従業員の賃金を5%以上引き上げると、助成額および上限額が大きく引き上げられます。雇用管理制度 :上限80万円 → 100万円

業務負担軽減機器:上限150万円 → 187.5万円

賃上げはコスト増と捉えられがちですが、この制度を使えば、従業員の待遇改善とエンゲージメント向上への投資を、国からの支援で加速させることができます。

変化を好機に。今こそ「選ばれる職場」への変革を

人手不足という大きなうねりを、自社を衰退させる荒波と捉えるか、あるいは新たな成長へと漕ぎ出す好機と捉えるか。その分水嶺は、経営者の皆様の今の決断にかかっています。

「人材確保等支援助成金」は、未来への投資をためらう企業の背中を押し、持続可能な事業基盤を築くための羅針盤となり得る制度です。

まずは、自社の離職率を正確に把握し、従業員が何に不満を感じ、何を求めているのかに耳を傾けることから始めてみてはいかがでしょうか。その課題の中にこそ、この助成金を最大限に活用し、貴社を「選ばれる職場」へと飛躍させるヒントが隠されているはずです。

今後も補助金・助成金に関する情報をはじめ、皆さまに知っていただきたい情報を分かりやすくまとめ発信してまいります。